L’été a battu son plein, de lectures peut-être. Et puis il y a eu les rentrées, au travail pour ceux qui en ont un, et littéraire. Mais parce qu’un peu de recul ne nuit pas et aussi parce que le retard m’est constitutif, les livres chroniqués ici ne sont pas de la dernière fournée. Roman, polars, BD, documentaires et aussi une géniale revue annuelle dont le rédacteur en chef n’est autre qu’Hubert Haddad : pour alimenter notre réflexion, élargir notre regard et notre approche des interrogations sociétales actuelles. Le passé revient de manière récurrente dans ces ouvrages : qu’on l’ignore ou le malmène ne change rien à l’affaire, il s’invite toujours à la table du présent, incontournable même et surtout lorsqu’on s’efforce de l’oublier. Vous découvrirez deux chroniques signées Nush. Nouvelle venue dans la maison mais lectrice émérite et indépendante dont j’espère vous apprécierez les points de vue. Cultivons notre curiosité et l’on ne verra pas les jours raccourcir…

Hubert Ripoll, l’auteur de cette étude, est fils de Pieds Noirs, autant dire que l’objet de son enquête et de son analyse, la transmission de la mémoire de la terre natale par ceux qui l’ont quittée, le touche de l’intérieur.

Ceux qui sont nés en Algérie française et que la guerre d’indépendance a contraints de s’installer en métropole ont vécu un traumatisme qui a fossilisé le passé, un passé qu’ils idéalisent. Les ondes de la rupture, brutale, avec un mode de vie non reproductible en métropole, avec une sociabilité et un statut social liés à la situation coloniale, se sont propagées aux générations suivantes.

En effet, les Français d’Algérie qui ont traversé la Méditerranée aux alentours de 1962 (première fois pour nombre d’entre eux) pour rejoindre la France, n’ont jamais pu raconter à leurs enfants la douleur du départ, la difficile intégration, les rejets subis en silence dans la nouvelle société. Ce sont les nombreuses raisons à l’origine de cette impossibilité à dire que l’essayiste fait émerger et auxquelles se réfère le sous-titre de l’ouvrage L’héritage des enfants des Pieds-Noirs : une histoire interdite.

Les non-dits, les silences ont pesé de tout leur poids sur les relations intergénérationnelles et ont fait le lit des incompréhensions et des malentendus. Cette non-transmission a persisté car parents et enfants y ont vu le moyen de se protéger les uns les autres. C’est tout cela qu’ Hubert Ripoll fait remonter à la surface grâce aux témoignages des enfants de Pieds Noirs, témoignages recueillis par un questionnaire d’enquête. Il apporte sa rigueur d’universitaire au recueil de ces fragments d’ histoires de vie.

La préface de Boualem Sansal est remarquable car elle ouvre le débat et surtout ne se soumet pas à l’exercice, si convenu et pratiqué, de laudation de l’auteur. Évoquant le passé, il constate que « L’histoire se transmet aussi par le silence, par l’air du temps, par télépathie si cette chose existe. »

Concernant l’objectivité d’Hubert Ripoll, qui a réalisé une sorte d’étude participative, j’apporterais un bémol. En effet, les films documentaires Résistantes de Fatima Sissani et El Gusto de Safinez Bousbia montrent que les différentes communautés sur la terre algérienne vivaient, la plupart du temps, sans se mêler, les « indigènes » restant le plus souvent « invisibles » pour les Pieds-Noirs. Ceci n’apparaît ni dans les récits de souvenirs, ni dans l’analyse de Ripoll.

La mémoire est subjective et donc sélective. S’attacher d’abord aux paroles des acteurs de l’Histoire consiste plus à faire l’étude des représentations que celle des faits sociologiques. Il conviendrait, à mon avis, de compléter par d’autres approches l’orientation de base que donne à son analyse le psychologue Hervé Ripoll.

L’oubli pour mémoire d’Hubert Ripoll, L’Aube, 2019 / 22 €.

Encore une histoire interdite ! Verrouillée devrait-on dire. Que ceux qui ont passé leurs vacances sur les plages bretonnes m’excusent de n’avoir pas chroniqué cette BD avant l’été, seul un certain alanguissement caniculaire peut l’expliquer.

Inès Léraud (également enquêtrice pour Les Pieds sur terre à France Culture) nous livre ici une enquête de salubrité publique. Tout a commencé dans la première décennie de ce siècle lorsqu’un médecin des Côtes d’Armor, Pierre Philippe, fait le lien entre des décès soudains sur les plages et l’invasion de celles-ci par les algues vertes. Il demande des analyses, avertit les instances sanitaires et le procureur, mais rien ne se passe. Black out complet. Le lanceur d’alerte reste ignoré de tous. Pire : mensonges, calomnies, dédain seront les seules réponses apportées aux questions troublantes qu’il soulève. Les politiques ne seront pas en reste, ni les représentants agricoles pour minimiser ce qui n’est pas encore apparu comme un scandale. « Ça sent l’hydrogène sulfuré », au « propre » et au figuré, comme le chantait Nino Ferrer.

La minutie, les références exhaustives, la rigueur apportées par Inès Léraud pour rapporter ces faits et ces méfaits sont implacables et nous laissent atterrés devant l’irresponsabilité et l’ineptie des élus et des professionnels de santé.

Nul besoin d’être un aficionado du genre pour entrer dans cette BD, elle est à la portée de tous. Le dessin réaliste de Pierre Van Hove et les couleurs de Mathilda (le vert et le jaune habituellement printaniers sont détournés et distillent le poison insidieux de l’H2S) y donnent la mesure du désastre.

L’agriculture intensive, le « modèle breton », et la bétonisation des sols sont à l’origine de cette dérive scandaleuse. C’est tout un système de production – et de consommation- qui est à remettre en cause et les éleveurs qui se sentent ostracisés sont autant acteurs que victimes.

Algues vertes : l’histoire interdite d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, La Revue Dessinée – Delcourt, 2019 / 19,99€

Un très vieil homme entreprend d’écrire à son arrière-petit-fils : s’il lui raconte son enfance, c’est surtout la période de la seconde guerre mondiale qui est au cœur de cette longue lettre. Wilfried Wils était alors un jeune policier sous l’occupation allemande dans la ville de « la petite pierre » : Anvers. Cette ville qu’il personnifie est à l’image de ses habitants : versatile, veule et oublieuse aussi.

Le vieillard, lui, n’a rien oublié et il n’est plus le temps de se mentir à soi-même ni aux autres. Le temps lui est compté pour confier les événements auxquels il a assisté et rendre compte de ses faits et pensées. Il est désabusé certes, mais a-t-il jamais été dupe de ses motivations et de ses ambigüités ? Jeroen Olyslaegers, avec une grande dextérité, révèle combien, en période de guerre, les comportements et les motivations des individus lambda sont troubles et rarement univoques.

Ce roman dérange, nous questionne et nous plombe, et ma lecture en fut lente et laborieuse. Les confidences touchant aux premiers émois amoureux de Wilfried Wils sont les seules à apporter un peu de légèreté au récit. Car le temps passé (60 années) n’allège en rien l’affaire : le lecteur est bouleversé lorsque la plume de l’auteur, telle une caméra qui opérerait un focus, relate les rafles et l’exaltation des « épurateurs ». Le goût de cendre dans la bouche s’accentue encore lorsque l’on s’aperçoit que ce passé se répercute deux générations plus tard.

Ce livre est un roman très actuel, alors qu’il parle d’un passé que l’on aimerait révolu, un roman qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos engagements et nos lâchetés. Un roman à ne pas éviter.

Trouble de Jeroen Olyslaegers, (Traduit du néerlandais (Belgique) par Françoise Antoine), Stock, 2019 / 22,50€

C’est de nouveau la forme épistolaire qui est choisie pour D’autres vies sous la tienne. Le roman de Mérine Céco, par ce croisement de lettres entre une mère et sa fille jeune adulte, nous fait entrer dans l’univers d’une famille antillaise, installée depuis deux décennies en métropole.

Le ton n’est pas le même que celui de Trouble, le dévoilement qu’entreprend la mère est tortueux, lent à venir et la langue moins percutante que dans le roman de Jeroen Olyslaegers. Cependant, l’auteur parvient à nous faire ressentir l’attachement viscéral qui lie la mère à son enfant, rien n’y semble artificiel.

Mais ce qui distingue ce roman de beaucoup d’autres centrés également sur la famille, c’est la part faite aux traumatismes inconscients que les ancêtres transmettent à leurs descendants dans le silence. Ces traumatismes secrets, inavoués, laissent leurs marques sur le corps qui devient ainsi le témoin de l’histoire familiale.

Descendante d’esclaves, la mère a subi son corps qui lui se souvient, alors qu’elle s’est volontairement enfermée dans l’amnésie. Pour sa fille, Anita, l’amnésie est d’origine traumatique. Ce livre, empreint de psychogénéalogie, montre la force de la parole libérée, seule à même de les sortir de la souffrance héritée.

D’autres vies sous la tienne de Mérine Céco, Écriture, 2019 / 18 €.

Les deux livres qui vont suivre sont très symptomatiques d’un glissement dans notre façon de considérer et de penser le monde animal. Désormais, nous les regardons autrement, ces animaux non-humains.

Eva Meijer est philosophe de formation et cela donne sa coloration à cet ouvrage Les animaux et leurs langages, puisqu’elle interroge d’abord les définitions du langage et de la communication.

Parce que l’homme longtemps n’a pu connaître les animaux et mesurer leurs aptitudes à s’exprimer qu’à l’aune de ce qu’il est ou de ses propres intérêts, ceux-ci lui sont apparus le plus souvent comme des « bêtes », en tout cas des êtres inférieurs.

Désormais, nous assistons à une décentration des animaux humains que nous sommes. Les chercheurs, les éthologues et ceux qui vivent dans la proximité affective avec des animaux font des découvertes inouïes sur leurs capacités à communiquer et à élaborer des langages car au préalable ils se sont mis à les considérer comme des sujets. Chaque espèce a son langage et sa conception de ce qu’est « une vie bonne ». Ce livre m’a rappelé l’éloquente exposition qui s’est tenue en 2016 à la Fondation Cartier à Paris : La Grand orchestre des animaux.

A partir d’exemples très divers, l’auteur nous montre que le monde est bien plus riche et complexe que nous ne pouvions le concevoir lorsque l’intelligence était vue comme l’apanage de l’espèce humaine. Le développement de langages communs entre espèces et les interactions qui en découlent laissent présager des changements dans nos sociétés où les animaux non humains pourraient occuper d’autres places que celles qui leur ont été concédées jusqu’ici. Ceux qui luttent contre le spécisme et les autres qui se sont délestés d’œillères idéologiques trouveront dans cet ouvrage des encouragements et des raisons d’approfondir leurs connaissances animales – sans discriminations.

Les Animaux et leurs langages d’Eva Meijer, (traduit du Néerlandais par Sandrine Maufroy), Presses de la Cité, 2019 / 18€

Aline Richard Zivohlava a changé douze fois de peau dans ce livre : elle est par exemple chien, rat, sanglier, moustique, poulpe ou encore toxoplasma gondii (!). Elle raconte à la première personne, de l’intérieur donc, le mode de vie, les capacités (cognitives, de reproduction etc) et l’histoire des relations avec les humains de chacune des 12 espèces.

La forme choisie par l’auteur est d’abord un peu désarçonnante : habituellement, quand l’animal dit « je », c’est qu’il s’adresse spécialement à un jeune public, et ce n’est pas le cas ici. Toutefois la gêne est de courte durée car l’on s’ébaubit à la lecture des informations scientifiques distillées sans afféterie (expériences, résultats de recherche sur le terrain…).

Le ton est enjoué mais le propos est sérieux et contribue, une fois de plus, à nous remettre à notre place : nous, animaux humains, ne détenons pas le monopole de l’intelligence ni celui de l’adaptabilité aux imprévus. Nous sommes en effet tous des commensaux et connaître les autres espèces devrait permettre de vivre en bonne intelligence sans trop se nuire. Il n’est pas facile pour ce genre de livre de toujours éviter le côté moralisateur que, pour ma part, je fuis. Mais ici, l’humour et la volonté de ne pas taire les difficultés à cohabiter entre espèces différentes font de cet ouvrage un livre fort agréable qui donne envie d’en apprendre plus encore.

Dans la peau des bêtes : la vie sensible et intelligente des animaux d’Aline Richard Zivohlava, Plon, 2019 / 17,90€

Je vais essayer de ne pas être trop dythirambique, mais La Série guyanaise de Colin Niel m’a tant enthousiasmée que cela va être difficile !

Dans cet épais ouvrage sont réunies trois enquêtes du capitaine Anato, « négropolitain » revenu en Guyane pour renouer avec ses origines familiales et ethniques. En effet, s’il a grandi en région parisienne, l’homme est un descendant des Noirs-Marrons, ces esclaves qui se sont enfuis des plantations pour vivre en forêt amazonienne ou sur les berges des fleuves.

Cette Série est foisonnante. Elle contient tout à la fois la quête essentielle d’un homme, les problématiques sociales actuelles auxquelles est confronté cet immense territoire français d’outre-mer et son passé tumultueux. Les enquêtes policières révèlent au grand jour, de façon naturaliste, tout ce à quoi sont confrontés les Guyanais aujourd’hui : la pauvreté, l’éloignement des pôles décideurs, une scolarisation difficile, la délinquance mais aussi les mentalités et les mythologies propres aux habitants. Cependant La Guyane c’est aussi une géographie, des frontières, un climat, des paysages et une biodiversité incroyable, bien différents de ceux que l’on associe généralement à la France. Colin Niel, avec une grande adresse, dénué de tout didactisme, met sa connaissance intime du territoire et de ses habitants au service du roman et surtout à notre service car l’on ressort grandement enrichis de cette lecture. Nul doute qu’il est fort attaché à cette région et c’est de manière intelligente qu’il nous entraîne avec lui à comprendre ce qui se joue à 7000 km de la métropole. Ses descriptions sont comme des tableaux où l’on s’immerge : « Sur la table en bois, une collection de plats et bassines multicolores renfermaient les mets typiques de telles occasions : bami, afingi, blaff de poisson, poulet sauce arachide. Entre les marmites, quelques bouteilles de soda aux teintes chimiques ». Pas un mot de trop, le décor est planté. Il en est de même lorsqu’il dépeint le ciel, le fleuve, les habitations de guingois ou les quartiers déshérités.

Le livre 1, Les hamacs de carton, nous introduit dans une société polyculturelle où les individus se battent contre leurs propres démons ou des réglementations iniques et insensibles.

Ce qui reste en forêt, le livre 2, a la profondeur de cette forêt luxuriante qui enserre et protège maintes vies. Cette forêt menacée et menaçante dont l’envergure est à la mesure de ce qui se joue en son sein.

Enfin, Obia, le dernier tome de cette Série, est une incursion quasi anthropologique chez les peuples Noirs-Marrons, où l’on s’aperçoit, encore une fois, des rémanences du passé dans le présent. Vient se greffer à ce terrain l’actualité brûlante et déchirante du trafic de drogue qui sait tirer profit des manques et des failles de la société et nourrir les espoirs des plus défavorisés.

La forme romanesque est un magnifique tremplin vers la connaissance et Colin Niel nous gâte avec cette trilogie : plus de 1000 pages qu’on lit d’un seul souffle tant les personnages sont attachants. Nous sommes tenus en haleine de bout en bout : à la fois loin de chez nous et complètement présents au monde. Du grand roman !

La série guyanaise ( Les hamacs de carton, Ce qui reste en forêt, Obia) de Colin Niel, Le Rouergue, 2018 / 28€

Swaz

Les chroniques de Nush !

Ce quatrième opus se laisse parcourir comme il se laisse offrir : selon un élan, une invite au voyage que l’on laisserait ouvert sur le bureau d’un ami. Les différentes voix qui le composent nous parlent de poésie, de traduction mais avant tout de rencontre. De ces mots trouvés, choisis, lancés d’un paysage à l’autre pour partager la substance d’une image, d’une idée, et établir une compréhension entre des yeux qui ne se croiseront jamais. C’est à l’origine de la communication que l’on revient. Abordée dans le respect de sa complexité, de ses limites parfois. On reçoit alors des sonorités et graphies nouvelles chargées de sens tout aussi inédits mais qui pour autant résonnent et nous lancent sur la piste de l’autre. Traduire le monde, c’est le partager.

Apulée N°4, Traduire le monde, rédacteur en chef Hubert Haddad, Zulma, 2019 / 28€

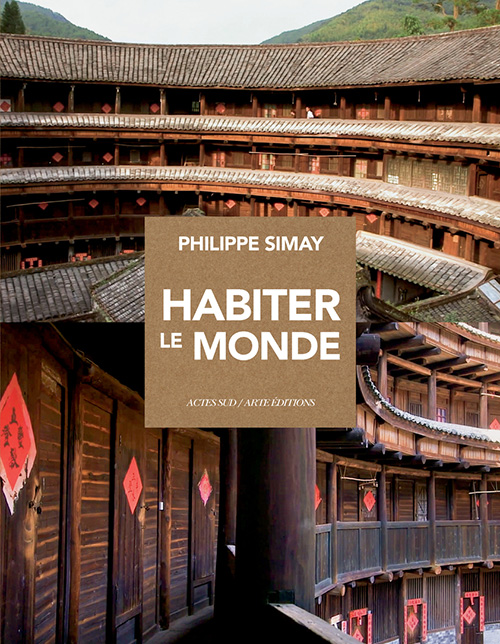

Sous la canopée amazonienne ou au cœur d’une ville nipponne, la même invitation : suivre le philosophe de page en image et de toit en toit pour s’interroger sur l’action d’habiter et la forme que cela prend. Un abri, un corps-à-corps au paysage ou encore une organisation socio-spatiale ? Philippe Simay propose de considérer les contraintes imposées par l’environnement et les différentes postures, techniques et philosophiques, adoptées par différentes cultures. Il soulève également la question de l’adaptabilité de nos modes de vie face aux changements, de la grande à la petite échelle : montées des eaux et tourisme envahissant, comment réagissons-nous ? Car c’est ce à quoi habiter renvoie : très concrètement, quelle place prenons-nous dans et face au monde ?

Habiter le Monde de Philippe Simay et Clotilde Meyer, Actes Sud / Arte Editions, 2019 / 35€

Nush