Dès lors qu’une aventure prend place dans le Far-West, difficile de ne pas penser à Ennio Morricone (Il Était Une Fois Dans L’Ouest de S. Leone, 1968), Elmer Bernstein (Les 7 Mercenaires de J. Sturges, 1961) ou Alfred Newman (La Conquête de l’Ouest de H. Hathaway, J. Ford et G. Marshall, 1962) … Hélas, l’ère des harmonicas fusillants et des ballades folks entraînantes semble maintenant révolue… Si elle n’est pas pour autant dépourvue d’hommages, La Mission de James Newton Howard rejoint plutôt cette collection de bandes-originales iconoclastes et contemplatives que l’on pourrait facilement ranger aux côtés de The Homesman (Marco Beltrami), Hostiles (Max Richter), Les Frères Sisters (Alexandre Desplat) ou encore Brimstone (Tom Holkenborg) et True Grit (Carter Burwell) … Et des futures incontournables de l’année 2021 !

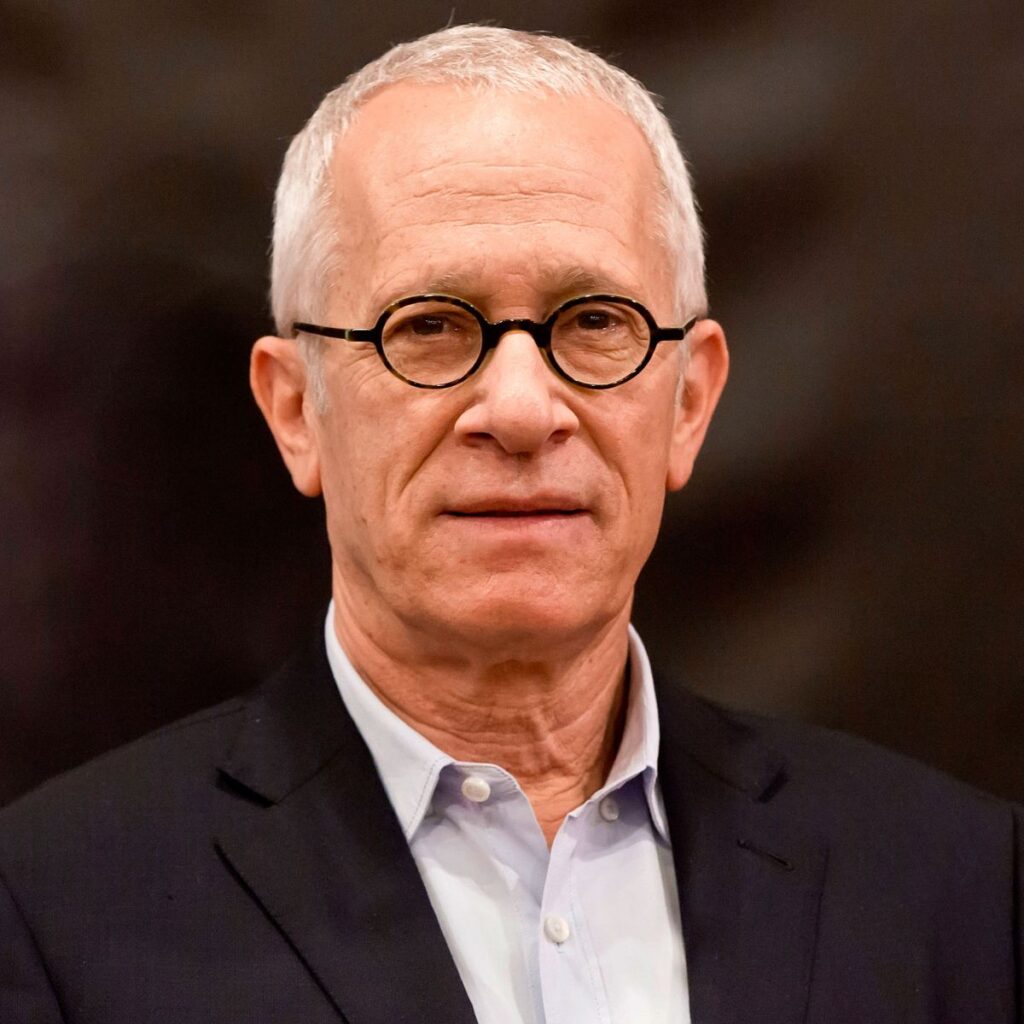

(Source Photo: Vulture)

DANSE AVEC PAUL GREENGRASS

Dans les coulisses d’Hollywood, il n’est pas rare que les tristement célèbres « différents artistiques » conduisent à de violentes altercations pouvant mettre en péril la post-production… En 1987, les remaniements sempiternels de la musique d’Aliens, Le Retour et les deadlines imposées par la production avaient empoisonné la relation naissante entre James Horner et James Cameron pendant près d’une décennie. Plus tard, Danny Elfman n’hésitera pas à claquer la porte du blockbuster arachnéen Spider-Man 2 (S. Raimi, 2002), nécessitant l’intervention urgente de Christopher Young et John Debney pour achever sa toile musicale. Chez Paul Greengrass aussi, on a eu vent de diverses frictions… Entre deux Matt Damon movies, l’ex-journaliste sourcilleux embarquait Tom Hanks à bord du Maersk Alabama dans Captain Phillips (2013) pour une prise d’otage pirate rythmée par un underscore névrosé, aux sonorités ethniques percussives, qui aura certainement donné le mal de mer à son compositeur, Henry Jackman. Si Lorne Balfe et Hans Zimmer – non crédités officiellement – ne lui avaient pas prêté main forte, il y a fort à parier que son Captain Phillips aurait déjà rejoint la longue lignée des rejected score ! John Powell, son plus fidèle collaborateur à pied d’œuvre sur La Mort dans la Peau (2004), Vol 93 (2006), La Vengeance dans la Peau (2007), Green Zone (2010) et Jason Bourne (avec David Buckley, 2016), évoquait lui aussi quelques tumultes… Alors, hormis sa volonté claire de ne pas encourager la violence au cinéma, son écartement ne résulterait-il pas d’une relation conflictuelle ?

Peu importe qui proposera un western à James Newton Howard, soyez assurés qu’il ne refusera jamais ! Ce « vieux cowboy » a développé une affinité particulière pour ce genre cinématographique terriblement balisé, bien qu’il n’ait eu que très peu l’occasion de s’y frotter : Wyatt Earp (K. Costner) en 1997, Hildalgo (J. Johnston) en 2004 et, d’une certaine manière, The Postman (du même Kevin Costner) en 1999. Par le jeu du bien nommé « piston », Tom Hanks aura désigné Greengrass pour s’emparer de la réalisation de ce western moderne tandis que le monteur William Goldenberg (Les Survivants, 1993) lui soumettra ce grand nom de la musique de film. Les deux hommes ont beau être indirectement liés par la saga Jason Bourne, ce n’est pas ce qui les a rapprochés sur l’adaptation du roman de Paulette Jiles (News of the World, éd. William Morrow, 2016) !

Confronté aux mêmes exigences que ses prédécesseurs, Howard n’a pas eu toute latitude pour approfondir le genre à sa guise. En cause, l’appétence du cinéaste pour le « réalisme » musical ; axé sur une approche davantage minimaliste et psychologique que thématique, par crainte d’altérer l’immersion spectatorielle. De ce point de vue (restrictif ?), il paraît évident que les timbres proéminents d’Ennio Morricone, le mélodisme criard d’Elmer Bernstein ou les barrissements orchestraux d’Alfred Newman ne pourraient se prêter au jeu. Pas même sous la forme d’un hommage ostensible. Les spotting sessions, nombreuses et fastidieuses, servirent non seulement à concilier leurs visions artistiques respectives mais aussi à cadrer les choses : La Mission n’est sûrement pas propice à l’édification de fanfares westerniennes traditionnelles, n’en déplaisent aux aficionados du genre. Mais s’agit-il pour autant une occasion manquée pour le mélodiste éclectique ?

BANJO UNCHAINED

« C’est un monde brisé, je veux que la musique le soit également ». Par ces mots, Paul Greengrass entend bien honorer la gravité du récit de Paulette Jiles et James Newton Howard se révèle être, sans surprise, un excellent choix. Si La Mission ne sombre pas vers le score désincarné, c’est parce qu’il a cette particularité d’employer une pléiade d’instruments anciens à l’origine de son authenticité et son élégance. Citons les violons fiddle, la viole de gambe, la viole d’amour, la mandoline, l’harmonica et le banjo qui ne manqueront pas d’être conjugués à l’action d’un orchestre de 70 musiciens enregistrés à Abbey Road, sous la direction de Gavin Greenaway. Aidé de pas moins de quatre orchestrateurs – Pete Anthony (son fidèle serviteur), Jeff Atmajian, Jon Kull et Philip Klein – Howard exploite « la vulnérabilité de ces instruments » pour créer la métaphore sonore d’un monde vacillant, ravagé par la Guerre Civile, où seules les histoires semblent apparaître comme le remède à tous les maux. Sa musique ne pourrait avoir de résonances plus actuelles au temps d’une Amérique fracturée par l’ère présidentielle de Donald Trump et d’un monde culturel à l’agonie…

Étrange analogie que celle d’un « pasteur récitant ses prières dans une église » à l’origine de l’inspiration du thème du Capitaine Jefferson Kyle Kidd (magistralement interprété par Tom Hanks). Lequel représente à la fois la résilience, la solitude et l’altruisme d’un vétéran de la Guerre Civile reconverti « rapporteur publique », mais détient aussi ce pouvoir bienfaisant, réconfortant et fédérateur, procuré par sa lecture divertissante des nouvelles du monde « à qui bon le veut ». Une dualité thématique symbolisée par un piano esseulé à la fois lumineux et solennel, presque méditatif, dont le jeu côtoie « un style proche du gospel » et ce, afin de contrôler la dose exacte de sentimentalisme à injecter. Howard aurait pourtant tenté d’accompagner la première apparition du news reader par une mélodie plus enjouée (« Road To Dallas ») que Greengrass jugera, bien entendu, trop « chaleureuse » et « divulgatrice » de sa personnalité. Avant de laisser place à une ambiance de lamentation, « Captain Jefferson » ouvre alors le long-métrage avec la ferme ambition de sonder la part secrète du protagoniste. Il est intéressant de voir à quel point cette introduction rappelle l’esthétique sonore « appalachienne » de la saga Hunger Games par l’utilisation des violons fiddle et de la viole de gambe (on pense notamment à « Healing Katniss »). Son thème finira par être inauguré furtivement dans « Now For Some Federal News », où résonne un piano fragmenté, avant de se dévoiler intégralement sur la route de Castroville dans un style plus orchestral placé sous l’influence des cordes (« What Else Can You Teach Me », « There is No Time For Stories »). Ce caractère évolutif est intimement lié à sa relation avec Johanna (Helena Zengel), une orpheline allemande égarée dont la famille a été massacrée par les indiens Kiowa avant d’être recueillie au sein de leur communauté, que Kidd se charge de rapatrier chez les derniers membres de sa famille. Malgré la noblesse de sa mission, son thème reste dénué de bravoure mais il n’en demeure pas pour autant moins pertinent.

Quelques mesures plus tard (« Johanna’s New Clothes »), une harpe et un piano réconfortants suivent le tracé des violons fiddle pour y dessiner la relation naissante entre Kidd et Johanna, empreinte d’humanité et de bienveillance, que le sublime « What Else Can You Teach Me » veillera à approfondir sous une prolongation du thème de Kidd. Par souci de représenter la double nationalité de Johanna, Howard affuble certains passages de résonances ethniques par l’emploi discret de chants indigènes Kiowa, tel le symbole de l’inhumation d’un passé volé. L’éthéré « Johanna Returns Home » fait ainsi éclore un harmonium aérien, bientôt rattrapé par une portion de guitares sèches rappelant « Rue’s Farewell » (Hunger Games), puis une section de cordes élégiaques qui assistent le deuil de la jeune orpheline, de retour sur les lieux du massacre de sa famille biologique. Alors que leur voyage s’achève, Howard met une nouvelle fois l’accent sur les solistes (« A Gift », « Castroville », « There Is No Time For Stories ») pour révéler la déchirure de leur séparation : Johanna regagne le foyer de son oncle et sa tante sous le regard irrésolu de son protecteur. Dans un autre temps fort de sa partition, un crescendo orchestral galopant (« Kidd Visits Maria ») viendra symboliser l’illumination de Kidd qui réalise que sa mission rédemptrice ne fut que palliative…

De part et d’autre du score, un rembrunissement vient l’envelopper d’une dimension plus crépusculaire, soulignant au passage la fragilité conjoncturelle dans laquelle évoluent les protagonistes. « Now For Some Federal News » fait ainsi émerger un motif pernicieux d’une intensité dramatique troublante où des violoncelles alarmants charrient un piano en perdition dans un style qui rappelle Batman Begins (C. Nolan, 2005) (« Rachel in the Batcave »). Plus tard, un tourbillon de cordes tourmentées à la virtuosité discrète s’abîme dans un mélange de désolation et de tension, alors que Kidd et Farley, le protecteur contre le persécuteur, s’opposent sur la question du libéralisme (« Kidd Defies Farley »). On s’étonne alors qu’un banjo puisse s’affranchir d’un paysage sonore aussi rongé par le désespoir… (« Kid Defies Farley », « Dust Storm », « Miss Johanna Kidd », « End Titles »).

Presque imperceptible, l’évocation du suspens se donne une allure plus texturale et abstraite ayant pour effet d’accumuler des passages plus anecdotiques. Ainsi, le climat d’insécurité et l’hostilité humaine s’expriment par la voie d’instruments dissonants, souligné d’une pointe d’électronique, dont les sonorités acoustiques, tantôt cabalistiques (« Dime Mountain »), tantôt crispantes (« Erah Country », « Dust Storm »), veillent à éclairer l’âpreté de l’intrigue. Dans une moindre mesure, le traitement de l’action laisse perplexe là où, a contrario, le Captain Phillips tapageur d’Henry Jackman se focalisait de manière excessive sur la dynamique de l’action. Quelques cuivres belliqueux se manifestent, dans des accords plutôt familiers, lors de l’embuscade en montagne (« Dime Mountain »), mais se retrouvent rapidement estompés par un massif atmosphérique d’un underscore qui évoque à la fois la nervosité de Jason Bourne : L’Héritage (T. Gilroy, 2012), les dissonances ethniques d’After Earth (M. Night Shyamalan, 2013) et les vibratos du Village (M. Night Shyamalan, 2004). Force est d’admettre que l’on ressent parfois cette forme de privation artistique dont est « victime » Howard, fermement soumis aux exigences immodérées d’un metteur en scène qui réprouve les polyphonies et encourage les hiatus ou la retenue. Quand bien même, quelques thèmes éruptifs jouissifs comme « Arriving At Red River » et « Road To Dallas » illuminent cette traversée mélancolique par leur touche « americana », plus rythmée et enjouée, qui confère à leurs pérégrinations un souffle aventureux, sans jamais tomber dans la caricature. N’oublions pas de citer le très country « End Titles » (reprise de « Road To Dallas »), un sommet de sa partition où le banjo se mêle habilement à l’orchestre, en guise de bouquet final optimiste (seraient-ce les marqueurs d’une bataille remportée contre le minimalisme cher à Greengrass ?).

Nul doute que James Newton Howard fait encore des merveilles ! La complexité de son œuvre réside autant dans son instrumentation sophistiquée et ses interprétations solistes que sa noblesse d’écriture et son savoir-faire inégalable. Une preuve que le compositeur n’a rien perdu de sa verve artistique et que le minimalisme n’empêche pas la percée émotionnelle. A Vos Marques… Tapage! ose parler de chef d’œuvre !

David-Emmanuel – Le BOvore