Les histoire(s) de lire que je vous propose aujourd’hui vous feront faire le tour du monde ! Tout d’abord en Islande en compagnie d’ un bricoleur en quête de réparation intérieure… En Russie, ensuite, dans un roman classique et acide sur la bourgeoisie au temps du tsar Alexandre II (un petit voyage dans le temps, par la même occasion !)… Le troisième roman vous immergera en Calabre dans les méandres du « Pinocchio » de Collodi, avec la mafia locale en toile de fond… Pour terminer cette rubrique, je vous convie à la lecture de la poésie lumineuse d’Alexandre Romanès et à la correspondance de Charles Bukowski qui fut et restera l’icône de la contre-culture américaine ! Bonnes lectures à toutes et à tous !

Jonas Ebeneser, à l’approche de la cinquantaine, n’a plus le goût de vivre… En dehors de sa passion pour le bricolage (réparer, restaurer, retaper…) qui n’est pas la motivation idéale pour désirer faire un long séjour sur terre, il crève de solitude… Divorcé, il n’a pas eu de rapport charnel avec une femme depuis huit ans et cinq mois (il ne comptabilise pas encore les jours…). Rien à attendre des « Gudrun » de sa vie : la première, sa mère, est complètement gâteuse et ne le reconnait même plus lorsqu’il vient lui rendre visite à la maison de retraite où elle réside. La seconde, son ex… N’en parlons plus ! Quant à leur fille, elle fait sa vie et il ne la côtoie que de loin en loin… Bref, il ne va pas bien Jonas. Et il aimerait bien mettre fin à ses jours, mais proprement, afin de ne pas laisser à sa fille la vision d’un cadavre mutilé pour dernier souvenir de son père. Bien décidé toutefois à en finir avec cette chienne de vie, il décide alors de mettre son projet à exécution, mais loin de chez lui, dans un pays ravagé par la guerre… Et le voilà parti avec sa boîte à outils (qu’il ne quitte jamais) pour un voyage sans retour… Il descend dans un hôtel miraculeusement épargné par les bombardements car, même si la guerre est finie, ses stigmates sont partout et la ville est un champ de ruines. Cet hôtel, le « silence », déserté par les touristes, est géré par une jeune veuve, mère d’un petit garçon totalement traumatisé qui se réfugie dans le silence, et son frère qui restaure et protège des pilleurs d’œuvres d’art les mosaïques antiques conservées au sous-sol dans le plus grand secret. Tout va de guingois dans le pauvre hôtel : murs décrépis qui auraient bien besoin d’un coup de peinture, canalisations ensablées, portes dégondées… Jonas va commencer à réparer de ci-de là pour donner un coup de mains et va vite se rendre indispensable comme homme à tout faire… Et, peu à peu, il sera sollicité dans la ville entière ! Son désir de suicide ? Même s’il est toujours vivace, en finir délibérément avec la vie dans un pays où tant de gens sont morts malgré leur désir de vivre, c’est un peu indécent et délicat… Et puis, depuis qu’il a recueilli les confidences de la jolie veuve qui a vécu l’enfer et a eu son compte de morts, Jonas a des scrupules à lui infliger la sienne ! D’autant plus qu’à force de réparer tout ce qui est bancal autour de lui, il retrouve un certain équilibre et… L’envie de vivre ? « Rosa Candida », « L’embellie », « L’exception »…Audur Ava Olafsdottir a conquis (à juste titre) le cœur de ses assidus lecteurs avec ses précédents romans. Son univers d’êtres « cassés » qui se reconstruisent et se réparent au contact de rencontres aussi inopinées que lumineuses, sa tendresse pour l’humain et son humour en forme de pieds de nez aux aléas de la vie, sont une fois de plus au rendez-vous de ce nouvel opus au charme pur et à l’élégance intacte. Un roman en « or » qui insuffle une belle bouffée d’espoir et vous plante une flèche apaisante en plein cœur… Touchée !

Ör d’Audur Ava Olafsdottir, ( traduit de l’islandais par Catherine Eyjolfsson) Zulma, 2017 /19€

Zador Manovski pensait faire une belle affaire en épousant Anna Pavlovna… Et la fortune de son père ! Mais ce dernier, ayant fait faillite, ne peut honorer ses engagements en offrant la dot promise… Se sentant berné, Manovski, d’un tempérament brutal et sanguin, fait payer au prix fort ses désillusions à sa pauvre épouse qui dépérit à vue d’œil dans cette alliance malheureuse… Mais que faire ? Dans la Russie du tsar Alexandre II, en ce milieu de 19ème siècle, la voix des femmes n’a pas droit au chapitre et elles doivent supporter en silence l’autorité de leur mari, quel qu’il soit… Anna subit donc, résignée, les violences psychologiques de Manovski qui la rabaisse en permanence… Quand Eltchaninov, l’homme dont elle était amoureuse avant qu’on ne l’oblige à épouser cet ogre malfaisant, débarque dans la petite communauté provinciale où elle réside, Anna, romantique et naïve, voit en lui le prince charmant qui va la sortir de son cauchemar….Un rêve qui prend forme lorsqu’ils deviennent amants et qu’Anna quitte enfin son mari pour se réfugier chez son amoureux, suscitant l’opprobre générale de cette petite bourgeoisie provinciale hypocrite et étriquée… Seul son parrain, le comte Sapega, semble les soutenir dans leur décision : mais le vieil homme n’a pas que des pensées pures envers sa filleule et il va tout faire en son (grand) pouvoir pour dévoyer et éloigner Eltchaninov, qui se révèlera sous son vrai jour… Calculateur et lâche, la promesse d’une belle situation à Saint-Pétersbourg fait fondre comme neige au soleil ses sentiments pour Anna… Pisemski, d’une écriture caustique et sans concessions, signe à travers le destin d’Anna Pavlovna une critique virulente de cette bonne société provinciale, oisive et imbue d’elle-même. Son roman a provoqué un tel scandale à sa sortie (en 1846), qu’il fut interdit pendant douze ans ! En dénonçant cette bourgeoisie riche de ses seuls domaines agricoles et des serfs qu’elle exploite selon son bon plaisir, Pisemski a payé cher son engagement contre le servage (aboli en 1861) qui lui a certainement coûté la notoriété qu’il aurait pourtant mérité … Personnage romantique par excellence, Anna Pavlovna, poupée de chiffons malmenée comme un fétu de paille dans la bourrasque, évolue dans ce monde patriarcal cynique et replié sur lui-même, dans ce mélodrame théâtral constitué en grande partie de dialogues. Une belle occasion à ne pas louper de découvrir un auteur injustement méconnu et de savourer l’excellence délicieusement surannée de son écriture !

Le destin d’Anna Pavlovna d’Alekseï Pisemski (traduit du russe par Hélène Rousselot), Henry Dougier, 2017 /17,90€

Calabre, à une époque indéfinie… Le Rat et le Délinquant, très tôt orphelins et élevés par leurs grands-mères respectives, se connaissent depuis l’enfance. Une enfance misérable pour le Rat, né dans un milieu très pauvre, et dorée pour son copain qui lui, vient d’une riche famille de mafieux… Plus ou moins mandaté par la grand-mère du Délinquant pour « driver » son petit-fils pas très finaud, le Rat gagne sa confiance et se fait financer par cette dernière ses études au séminaire : s’il n’a pas la foi, il voit dans cette opportunité l’occasion de se sortir de sa condition sociale…Son but atteint, il lâchera la soutane pour les jupons de la sensuelle et pas très intelligente Rosa avec qui il s’enfuira et convolera en justes noces. Le Délinquant, quant à lui, tourne mal et devient un vaurien camé jusqu’à la moelle… Ses « oncles », pour lui donner l’illusion de faire quelque chose de sa vie, le nomment comme directeur artistique de la radio locale qu’ils viennent d’acquérir. Quand le Rat lui propose d’animer une émission, le Délinquant, homosexuel jusqu’au bout des ongles et en totale admiration devant son ami, comme un chien devant son maître, accepte avec enthousiasme. Commence alors un « feuilleton » où le Rat, dans des sermons improvisés, propose une relecture subversive de « Pinocchio », « bible laïque » des calabrais, en inversant totalement les valeurs induites par Collodi… Comparant le petit bonhomme de bois à Jésus, le désignant comme emblème de la révolte, du refus de se plier aux contraintes et à la moindre autorité, il invite les auditeurs à le prendre en exemple en vivant pleinement leur liberté en résistant aux sirènes du conformisme… Le succès est immédiat et la popularité du Rat prend une ampleur démesurée jusqu’au jour où l’article d’une journaliste dans la presse nationale fait le rapprochement entre le Rat et les oncles mafieux propriétaires de la radio… Le jeu devient alors carrément dangereux… Emanuele Trevi, d’une écriture percutante, précise et glaciale, signe avec « Le peuple de bois » un roman dérangeant, surprenant et furieusement intelligent, entre conte philosophique et réflexion profonde sur la lecture. Ses personnages (qu’il a voulu ?) peu attachants : le Rat, méprisant, cynique et désenchanté, le Délinquant, soumis et sot (tout comme Rosa, l’épouse accro aux séries télévisées), les oncles violents et immoraux, ne détournent pas le lecteur de la fascination exercée par son analyse brillante et jubilatoire du célèbre conte… Était-ce l’intention, pas si innocente, de Collodi ? A vous d’en juger… Mais « Même une histoire est incapable de se comprendre elle-même, elle croit dire une chose et elle en dit une autre… » Passionnant !

Le peuple de bois d’Emanuele Trevi (traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli), Actes Sud, 2017 /22,80€

Lire la poésie d’Alexandre, c’est se laver de tous les mots (maux…) qui obstruent notre sensibilité et nous empêchent de voir la beauté du monde… Avec une simplicité et un dépouillement qui va à l’essentiel et nous touche en plein cœur, Alexandre nous livre ses pensées profondes, en instantanés empreints de douceur, de nostalgie et de quelques coups de griffes, toujours bienveillants et respectueux, sur notre société si souvent injuste qui ne valorise que les valeurs matérielles… Âme de son peuple nomade, il nous fait ressentir au plus profond de nôtre être son infinie tristesse face à la mort annoncée de sa culture, celle des tziganes à laquelle il appartient corps et âme, et par la grâce et la justesse de sa poésie, cette nostalgie devient la nôtre … L’amour infini pour Délia, son épouse, et celui, viscéral, qu’il porte à ses filles, transpire dans chaque mot de cet éternel amoureux, qui sait arrêter le cours du temps pour contempler un arbre ou un oiseau ou s’immerger dans les textes des poétesses Lydie Dattas et Marceline Desbordes-Valmore dont il « parle » avec une vénération non feinte… Solitaire, écorché vif, observateur du monde, sentinelle de son peuple pour lequel il se battra jusqu’à son dernier souffle, Alexandre Romanès, loin des fastes et des faux-semblants, écrit « vrai » avec une force qui n’appartient qu’à lui… « Le luth noir » est un livre de chevet qu’on prend, pose et reprend pour apaiser nos tumultes intérieurs et ralentir la course du temps… Merci, Monsieur Romanès pour votre belle humanité …

Le luth noir d’Alexandre Romanès, Lettres vives, 2017 /15€

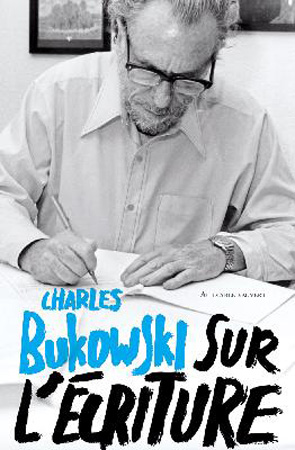

Le « Big Bukowski » dévoile à travers cette correspondance avec des directeurs de revues et éditeurs, mais aussi avec ses amis et confrères, toutes les facettes de sa personnalité (si souvent controversée) et surtout sa relation intime avec l’écriture. Icône de la contre-culture, porte-parole des opprimés, des dépravés et des méprisés, dont il se sentait un des leurs, Bukowski, clochard céleste, profondément honnête et dur avec lui-même n’a jamais fait de petits arrangements complaisants avec la vérité. L’argent et la gloire n’ont jamais vraiment démangé ce poète. L’argent ? Il a vécu sa vie en solitaire dans des taudis infâmes, subsistant de petits boulots… Tant qu’il avait assez de fric pour parier sur des courses de chevaux, suffisamment d’alcool sous la main pour s’enivrer et qu’on ne lui saisissait pas sa machine à écrire, son bien le plus précieux, le reste, il s’en fichait complètement ! La gloire ? Vu qu’il a toujours farouchement revendiqué la liberté la plus absolue dans la rédaction de ses textes, sans aucun compromis avec l’académisme, il ne s’est pas fait que des amis ! Il méprisait allègrement et ouvertement (dans un langage fleuri) ses confrères écrivains plus confortablement installés dans la profession (avec le paradoxe, tout de même, d’être un peu aigri de ne pas passer davantage à la postérité, car, en toute présomption, il se sentait le meilleur de tous ces fayots !) On retrouve donc dans ces textes écrits entre 1945 et 1993, tout l’excès, la lucidité et la mauvaise foi, la provocation et l’humour ravageur souvent désopilant du « Gainsbourg » de la littérature américaine, dans ce recueil qui donne envie de replonger avec délices dans l’œuvre de ce poète-écrivain hors normes qui n’écrivait pas pour vivre, mais vivait pour écrire ! Misogyne ? Certes ! Pornographe ? On ne peut pas le nier ! Attachant et talentueux ? C’est indubitable ! Mais l’écriture de Bukowski est avant tout… Indéniablement Jubilatoire !

Sur l’écriture de Charles Bukowski (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Romain Monnery), Au Diable Vauvert, 2017 /20€

Christine Le Garrec